info/お知らせ

【online shop】新商品のお知らせ『クリミア発女性専用寝台列車』

日本に帰化したセルビア人の高橋ブランカさんは頭脳明晰。早口で、理路整然と話される訛りのない日本語そのままの文体は、それでも異文化からの視点、論点を感じさせ、パラレルワールドに迷い込んだような錯覚を感じます。

【セルビア文学の新星、満を持しての第二短篇集】

フェミニズムについて、言葉遣いについて、忙しすぎる女性について、ご近所間の気遣いについて……現代女性にとって身近なテーマの核心を掴み取り、豊かな日本語の表現力で淀みなく描き尽くす鮮やかな6篇。

詳細とご注文はリンクの商品ページから

【online shop】新商品のお知らせ『バルカンを知るための66章【第2版】』

混乱と紛争の絶えなかった激動のバルカン。だが、この地には多くの民族が集まり、豊かな歴史と文化を育んできた。いま、EUへの統合と、中東からの難民の通り道となっている「地域としてのバルカン」の共通性と多様性を紹介し、今後の「共生の地」を考える。

「9部から構成されている目次を見るとわかるとおり、本書はバルカンにある現在の8ヵ国を一国づつ知るための体裁をとっていない。19世紀以降、現在までに建国されたバルカンを個別に知ることは重要ではあるが、近代の産物である国民国家に捕らわれすぎてしまうと各国の個別性ばかりに目が向いてしまい、バルカン地域に共通するものが見えなくなる危険性があるからだ。そこで、本書を編集する際の方針として①国別のトピックスの束にしないこと②地域としてのバルカンに共通する面を積極的に描くこと③比較の視点を重視することの3点をあげ、これらのことを執筆者全員の共通事項として確認することにした。特に、第Ⅰ部の「歴史から」、第Ⅱ部の「都市めぐり」、第Ⅲ部の「民族を超える、国を超える」ではこれらの点を十分に考慮して執筆いただいたが、それが成功しているかどうかは読者の判断に委ねたいと思う。(はじめに より)」

詳細とご注文はリンクの商品ページから

【online shop】新商品のお知らせ『若き日の哀しみ』

【小川洋子氏絶賛!!】

旧ユーゴスラビア出身の作家ダニロ・キシュの連作短編集です。子供時代のダニロ・キシュを描いているので、まずは本の巻末に掲載されている「解説」から読むことでより作品を感じることができます。1935年、ユダヤ人の父、モンテネグロ人の母の間に生まれたキシュ。第二次大戦中、父はアウシュビッツに送られ、ダニロ少年は母と姉とともに、父の故郷であるハンガリーの田舎で農家の手伝いをしながら終戦を迎えます。しかし父は帰らぬ人となってしまうのです。「若き日の哀しみ」には、作者の少年時代の記憶が、断続的な絵のように描かれています。

詩のように綴られた作品「若き日の哀しみ」。ダニロ・キシュの想いを私達が感じることが出来るのも、すばらしい翻訳があるからです。この作品を担当された山崎佳代子さん。1979年、23歳の時にサラエボ大学に留学されその後、結婚。3人の男の子を育てながらユーゴスラビア文学の研究と翻訳を手がけ、さらにご自身でも詩人として作品を作られています。ユーゴスラビア紛争でベオグラードがNATO軍による空爆を受けた時にも、逃げ出すことなく家族とともにこの町に踏みとどまり、現在、ベオグラード大学の教授として日本語と日本文学を教えられています。ユーゴスラビア文学の心を知り、詩人でもある山崎佳代子さんだからこそ、ダニロ・キシュの世界を表現することができたのです。(小川洋子さんがパーソナリティをつとめる「パナソニック メロディアス ライブラリー」より)

詳細とご注文はリンクの商品ページから

【online shop】新商品のお知らせ『人情ヨーロッパ 人生、ゆるして、ゆるされて』

濃い! とにかく濃い!!一冊。

「今まで、西欧、北欧、東欧の国々を巡ってきたけれど、旧ユーゴの国々に住む人たちの雰囲気は、群を抜いて人間くさく、親しみやすいなぁと思う。スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビアと、旧ユーゴの国を旅して感じたのは、ソ連側の東側諸国(共産圏)だったチェコやハンガリー人とは、人の雰囲気がまるで違うということだった。相互扶助の精神がある東側諸国も人は親切なのだが、基本ぶっきらぼうで愛想がなかったからなのだ。

ユーゴスラビアはチトーの方針で、西側諸国とも東側諸国とも一線を画した独自路線を歩んだおかげで、他のヨーロッパとは一味違う、独特の雰囲気があるんだろう。ユーゴは多大な犠牲を払って解体してしまったものの、人類は進歩の途上にあるのだから、いろんなことを試して、人類にとってベストの道を探ってゆくほかはない。何よりユーゴスラビアという国があったおかげで、個性的な国々を旅できたことは、旅人冥利につきることだったのだ。(本文より)」

「人生最大の冒険」に出るつもりで、18年勤めた会社を辞め、欧州21ヵ国をめぐる、2ヵ月・15000キロの鉄道旅に出た、てるこ。

一見、超しかめっ面で無愛想なのに、意外や意外!下町が舞台のドラマに出てくるような、めちゃめちゃ人情深いヨーロッパの人たち。

クールな音楽家のねえちゃんの家に泊まらせてもらって吞み明かし、28m下(!)の川へのダイブを熱血指導してくれた師匠と笑い、語り明かすうち、心の奥底にあった怒りや憎しみが溶けてゆく、究極の毒出し旅!生きるのがラクになる! 抱腹絶倒ヒーリング紀行エッセイ〈中欧&東欧編〉。

詳細とご注文はリンクの商品ページから

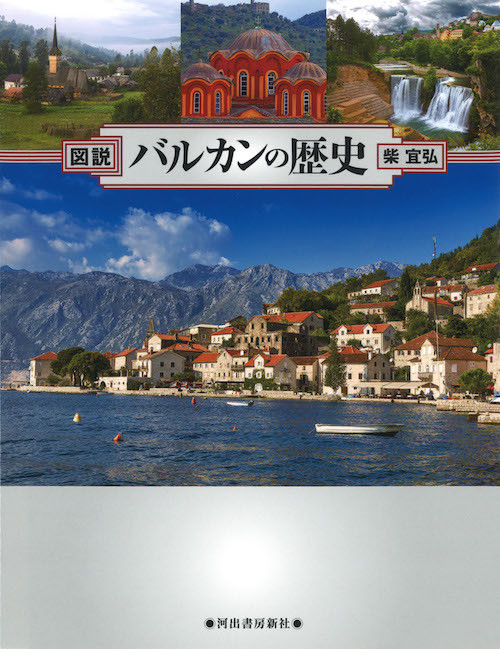

【online shop】新商品のお知らせ『図説 バルカンの歴史 増補四訂新装版』

「本書の特色の一つは今後のバルカンを展望しながら、極力バルカンという地域に視点を据えて、国家の枠にとらわれず地域に共通する歴史を描こうと試みたことである。もう一つの特色は写真や地図の説明をかなり長めにしたことである。本書がバルカン史への誘いの書となることを願ってやまない。

数年前、久しぶりにクロアチアのドゥブロヴニクを訪れる機会をもった。城壁内の民宿に泊まった際、小さな食堂の本棚に欧文のガイドブックに交じって、だれかが置いていったのだろう本書が並べられているのを見つけた。年間15万人もの日本人観光客がアドリア海沿岸を訪れるようになった現在、それほど驚くことではないのかもしれないが、本書がガイドブックとしても読まれていることを知り存外の幸せを感じた。(増補四訂新装版へのあとがき より)」

※本書は、2001年12月の初版発行以降、ユーゴスラヴィア解体、コソヴォ独立など、バルカン地域情勢の変化を受け、増補および改定を行っています。

詳細とご注文はリンクの商品ページから